|

Pour les Égyptiens, le passage dans une autre vie ne peut s'opérer que si le mort reste intact. L'embaumement et la momification ont permis la conservation d'une grande quantité de corps. Les techniques de momification ont pour but de conserver au mort l'apparence qu'il avait de son vivant. Le corps est d'abord débarrassé de ses viscères et de son eau puis embaumé, rempli d'herbes aromatiques et médicinales, afin de le préserver de la destruction. Ensuite, soigneusement enveloppée avec des bandelettes, la momie est couverte d'amulettes protectrices. Mais ce n'est pas suffisant. Elle est enfin placée dans plusieurs cercueils, eux-mêmes emboîtés dans un sarcophage du moins pour le roi et les dignitaires. Chaque cercueil est sculpté à l'image du défunt. Les vases canopes, dans lesquels ont été déposés les viscères, et des petites statuettes, les oushabtis, veillent sur son repos. Tous ces objets portent des inscriptions et des vignettes chargées de symboles. |

|

Le mastaba de Sechemnefer III, vizir (homme de confiance et sorte de Premier ministre du pharaon) de l'Ancien Empire à Gizeh. Le dessin représente la chapelle, avec son entrée à portique, et le couloir où s'ouvrent les serdabs. Au sous-sol, la chambre funéraire, avec le sarcophage, la fosse où sont conservés les viscères, et le puits vertical d'accès, soigneusement bouché ensuite. Enfin, la chapelle, et son mur ouest, décoré de scènes et de textes entre deux fausses portes, qui permettent le passage du monde des morts au monde des vivants. |

| Alors que la plupart des pharaons reposent dans les pyramides, certains privilégiés sont inhumés dans des tombeaux en forme de maisons, construits autour des pyramides. Les tombeaux de ces dignitaires sont appelés mastabas ("banquette", en arabe), car ils ont la même forme que les bancs que l'on trouve encore aujourd'hui devant les maisons égyptiennes. Le mastaba comporte un étage : en sous-sol, une chambre funéraire abrite le cercueil et les meubles du défunt ; en surface, une chapelle de culte et un réduit sans fenêtres, appelé serdab, où l'on range la statue du mort. |  |

|

Exemple d'inhumation royale: Le couvercle est en granit rose. Le premier sarcophage, en forme de momie, est en bois recouvert de plâtre doré. Un suaire de lin et un collier de feuilles et de fleurs recouvrent le sarcophage. Deuxième sarcophage en bois doré. Il est enveloppé d'un suaire et paré de fleurs. Le masque mortuaire, en or incrusté de pâte de verre bleu et de lapis-lazuli. La momie repose avec des amulettes, des bijoux et des armes. La cuve qui contient les sarcophages est en quartzite. |

|

Banquet funéraire : Ces fresques décorent la chapelle du mastaba de Sechemnefer III. Elles illustrent principalement la scène de banquet funéraire devant la table d'offrande. Le défunt est représenté sur sa chaise ; la femme debout, à gauche, est sa mère. Sur la table d'offrande, en pierre, les aliments et les objets indispensables le pain, la natte pour s'allonger, les vases, l'aiguière pour les libations (offrandes rituelles : vin, huile, lait... ) sont représentés symboliquement. |

|

Le mobilier funéraire luxueux des rois ne peut qu'attirer la convoitise des pilleurs de sépultures. Aussi, au début du Nouvel Empire, le tombeau royal est-il creusé dans la montagne, alors que le temple du culte est édifié dans la vallée du Nil (vallée des Rois). Gardée par des soldats, cette vallée est interdite aux vivants. Parmi les sépultures, le fabuleux tombeau de Toutankhamon riche en trésors, fut découvert en 1922 par l'égyptologue britannique Howard Carter (1873-1939). Serviteur funéraire : Il est paré du chapitre VI du "Livre des morts" et du nom du défunt. Les serviteurs étaient censés effectuer les travaux agricoles à la place du défunt dans le paradis d'Osiris. Déposées dans un cercueil miniature ou dans des coffrets, ces statues de serviteurs étaient en nombre variable suivant le rang du défunt (409 pour Toutankhamon). |

|

|

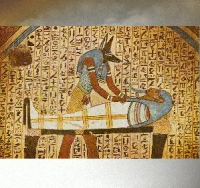

Pour que le mort revive, un prêtre, après la cérémonie de purification et d'offrande, accomplit sur la momie le rite de l'"ouverture de la bouche". Le ka, ainsi animé, a besoin de son environnement quotidien pour vivre et se nourrir. L'abondance des objets quotidiens et du mobilier dans la tombe trouve là son explication. Certains sont des copies d'objets réels, d'autres des modèles réduits. Les murs de la chapelle et du caveau peuvent être décorés de scènes diverses. Pour parvenir au paradis, le défunt doit passer devant le tribunal du dieu Osiris, souverain des morts. Son cœur, posé sur la balance de Thot, doit équilibrer une plume de la Justice, Maât, sinon il est englouti par un monstre... Pour éviter les pièges des questions du tribunal d'Osiris, le "Livre des morts" est déposé dans la tombe du défunt. Ce manuel contient les bonnes réponses, assorties de petites images explicatives. |